Piscine naturelle biologique : votre bassin écologique sans chlore

Imaginez plonger dans une eau cristalline, sans l’odeur du chlore qui brûle les yeux. La piscine naturelle biologique fait de votre jardin un écosystème aquatique, où plantes et micro-organismes filtrent l’eau naturellement. Ça existe vraiment ! Et ça fonctionne sans aucun produit chimique.

Comment fonctionne votre bassin de baignade naturel ?

Votre piscine naturelle biologique reproduit le cycle d’un lac miniature.

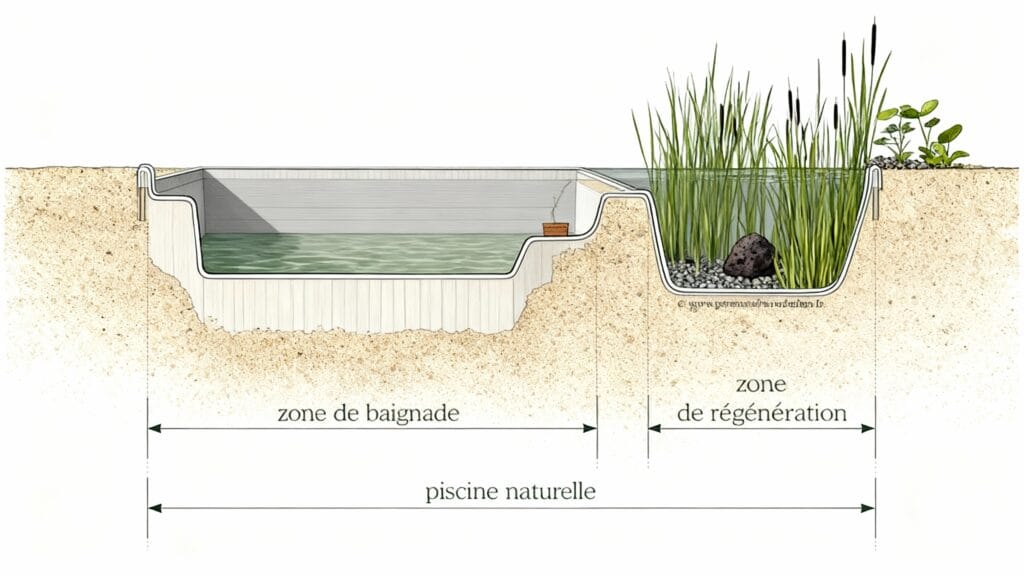

L’eau circule en permanence entre trois espaces distincts. Chacun joue son rôle dans la purification. Le système s’autorégule grâce aux plantes et aux bactéries bénéfiques qui colonisent le bassin.

Vos trois zones pour une eau limpide

La zone de baignade vous accueille pour nager.

Elle représente environ 50% de la surface totale. Les parois restent lisses, même si un léger biofilm se forme naturellement. C’est là que vous profitez de votre bassin !

La zone de lagunage concentre les plantes épuratrices. Iris des marais, nénuphars, papyrus et joncs s’installent à différentes profondeurs. Leurs racines capturent les nutriments et déchets organiques. Cette zone occupe l’autre moitié de votre surface.

La zone de régénération oxygène l’eau. Une petite cascade ou un jet favorise les échanges gazeux. L’eau se charge en oxygène avant de retourner vers la zone de baignade.

Les plantes et bactéries au travail

Les végétaux aquatiques reproduisent le principe du lagunage naturel.

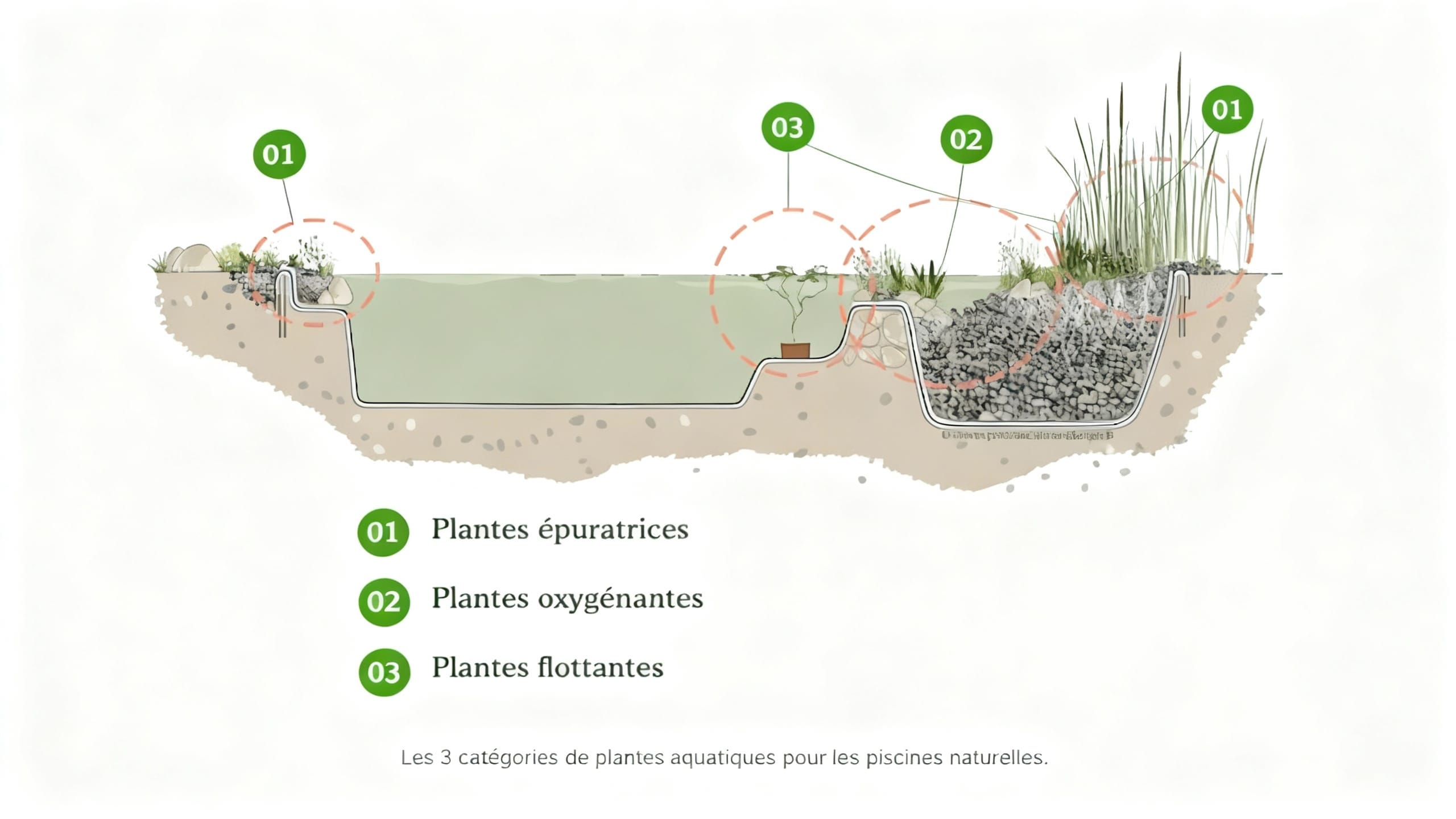

Chaque espèce remplit une mission précise dans la purification :

- Les plantes oxygénantes : le Myriophyllum ou le Ceratophyllum libèrent de l’oxygène dissous dans l’eau. Cet apport vital nourrit les micro-organismes bénéfiques du substrat.

- Les plantes épuratrices : l’Iris pseudacorus et le Juncus effusus capturent les polluants par leurs racines. Elles absorbent les nutriments indésirables et privent ainsi les algues de leur nourriture.

- Les plantes flottantes : les nénuphars et le Pistia stratiotes créent de l’ombre à la surface. Elles limitent la prolifération des algues microscopiques en bloquant la lumière.

Les bactéries du substrat décomposent les déchets organiques. Elles les transforment en éléments nutritifs que les plantes absorbent pour grandir. Le cycle se boucle !

Pour que ça marche, comptez au minimum une surface de lagunage égale à votre zone de baignade. Un bassin de 40 m² pour nager réclame 40 m² de végétation filtrante.

Créer votre piscine écologique étape par étape

Construire une piscine naturelle biologique demande une préparation minutieuse.

Chaque phase compte. Bâclez l’étude de terrain et vous risquez des déséquilibres dans l’eau. Négligez les plantations et la filtration patine.

Analysez votre terrain avant de creuser

Le sol détermine la faisabilité du projet.

Faites analyser la composition : argileux, sablonneux, rocheux ? Vérifiez le niveau de la nappe phréatique. Elle ne doit pas remonter trop près de la surface.

Identifiez l’emplacement idéal dans votre jardin. Évitez la proximité immédiate des arbres : leurs feuilles tomberaient en masse dans le bassin. Privilégiez une zone ensoleillée au moins six heures par jour. Les plantes aquatiques adorent la lumière !

Mesurez l’espace disponible. N’oubliez pas : il faut doubler la surface souhaitée pour intégrer la zone de lagunage.

Terrassement et installation des trois bassins

Le terrassier creuse selon le plan établi.

Il modèle les différents paliers pour accueillir les trois zones. Les profondeurs varient : 1,50 m minimum pour la baignade, 60 à 80 cm pour le lagunage.

Posez une bâche EPDM imperméable. Cette membrane garantit l’étanchéité parfaite de l’ensemble. Installez ensuite les substrats filtrants : gravier, pouzzolane, billes d’argile expansée. Ils servent de support aux plantes et aux colonies bactériennes.

Raccordez la pompe basse consommation. Elle fait circuler l’eau entre les zones, assurant un renouvellement constant.

Plantez vos alliées végétales

Le choix des espèces conditionne l’efficacité de la filtration.

Installez des plantes immergées comme l’élodée ou la renoncule aquatique. Elles oxygènent l’eau en profondeur. Ajoutez des plantes flottantes : nénuphars, lentilles d’eau. Elles limitent la prolifération des algues en créant de l’ombre.

Sur les berges, placez des iris, massettes et joncs. Leurs systèmes racinaires puissants capturent les polluants. Comptez trois mois minimum avant la première baignade. Les plantes doivent s’enraciner et les bactéries coloniser le substrat.

Piscine classique ou naturelle : le match

La différence saute aux yeux dès la première brasse.

L’eau d’une piscine traditionnelle pique les yeux. Le chlore assèche votre peau. Avec un bassin écologique, vous nagez dans une eau douce comme celle d’un lac de montagne.

Le traitement chimique maintient artificiellement la qualité de l’eau. Vous ajoutez régulièrement du chlore, de l’anti-algues, du pH moins ou plus. Chaque semaine réclame son lot de produits. La vidange annuelle gaspille des milliers de litres.

Votre bassin de baignade naturel fonctionne en circuit fermé. Les plantes remplacent les bidons de chlore. L’écosystème s’équilibre seul après quelques mois. Vous n’ajoutez que l’eau évaporée !

L’aspect esthétique diffère radicalement. Une piscine rectangulaire aux lignes géométriques trône au milieu de la pelouse. Un bassin naturel s’intègre au paysage comme un étang champêtre. Grenouilles et libellules s’y installent spontanément.

Ce que vous gagnez avec un bassin sans chlore

Franchement, nager sans produits chimiques change tout.

Votre peau et vos yeux vous remercient

Le chlore agresse l’épiderme. Il dessèche, tiraille, provoque des démangeaisons. Les yeux rougissent après quelques longueurs. Certains développent même des allergies respiratoires.

L’eau filtrée biologiquement caresse la peau. Aucune odeur piquante ne vous prend à la gorge. Les enfants aux peaux sensibles profitent du bassin sans irritation. C’est le top pour les familles !

Vous économisez sur les soins après-baignade. Fini les shampoings décapants pour éliminer le chlore des cheveux.

La biodiversité s’invite chez vous

Votre jardin devient un refuge pour la faune locale.

Les insectes aquatiques colonisent rapidement le bassin. Gerris, dytiques et notonectes patrouillent à la surface. Les libellules pondent leurs œufs entre les plantes. Leurs larves dévorent les moustiques : un allié naturel contre les piqûres !

Les oiseaux viennent boire et se baigner en bordure. Mésanges, rouges-gorges et même hérons cendrés visitent votre oasis. Quelques grenouilles rousses s’installent dès la première année. Leur chant berce vos soirées d’été.

Cette diversité enrichit votre espace extérieur. Vos enfants observent le cycle de vie des têtards, admirent les fleurs aquatiques. Un vrai terrain d’exploration écologique à domicile !

Les contraintes qu’on vous cache rarement

Soyons honnêtes : ce type de bassin comporte des limites.

L’investissement initial et la place requise

Construire une piscine naturelle biologique coûte entre 20 000 et 60 000 €.

Ce tarif dépasse largement celui d’une piscine hors-sol ou enterrée classique. Pourquoi cette différence ? Les travaux de terrassement sont plus complexes. Vous créez plusieurs bassins communicants au lieu d’un seul.

L’achat des plantes, substrats filtrants et pompes spécifiques gonfle la facture. Ajoutez les honoraires d’un paysagiste spécialisé si vous confiez le projet à un pro.

Question surface, prévoyez large ! Un bassin de 30 m² pour nager exige 30 m² supplémentaires pour le lagunage. Soit 60 m² au total, sans compter les plages et abords. Les petits jardins urbains ne conviennent pas à ce projet.

Gérer l’équilibre biologique au quotidien

L’entretien diffère complètement d’une piscine chlorée.

Vous ne versez plus de produits, certes. Mais vous devenez jardinier aquatique ! Taillez les plantes envahissantes chaque mois. Retirez les feuilles mortes qui s’accumulent au fond. Passez l’épuisette régulièrement pour ramasser les débris flottants.

Les algues filamenteuses prolifèrent parfois en début de saison. Elles signalent un déséquilibre temporaire. Retirez-les manuellement et ajustez la végétation. Patience : l’écosystème se stabilise après deux ou trois saisons.

La température de l’eau ne doit pas grimper au-delà de 25°C. Au-delà, les bactéries épuratrices perdent en efficacité. Durant les canicules, impossible de chauffer artificiellement votre bassin. Tant pis pour les frileux !

Les parois restent légèrement glissantes à cause du biofilm naturel. C’est normal et sans danger, mais déroutant au début.

Combien investir dans votre projet ?

Les tarifs varient selon la taille et la complexité.

Pour un bassin de 30 à 40 m² de zone de baignade, comptez 20 000 à 40 000 €. Cette fourchette inclut le terrassement, la bâche, les substrats, la pompe et les plantes. Vous passez entre 40 000 et 60 000 € pour une surface de 40 à 70 m².

Au-delà de 70 m², les devis démarrent à 60 000 € minimum. Chaque projet reste unique : la nature du sol, l’accessibilité du terrain et vos exigences esthétiques font grimper ou baisser la note.

Faites établir plusieurs devis détaillés. Comparez les prestations incluses : certains professionnels assurent le suivi pendant les premiers mois, d’autres vous laissent gérer seul l’équilibre biologique initial.

L’entretien annuel vous coûte entre 200 et 800 €. Cette somme couvre le renouvellement de quelques plantes, l’électricité de la pompe et l’achat ponctuel de substrat. C’est trois fois moins qu’une piscine chlorée traditionnelle !

Entretenir votre écosystème aquatique

Votre bassin réclame de l’attention, mais pas de produits chimiques.

Contrôlez vos plantes chaque mois. Certaines espèces comme les massettes se développent rapidement. Taillez-les pour éviter qu’elles n’envahissent la zone de baignade. Divisez les touffes trop denses et replantez ailleurs si besoin.

Nettoyez le fond à l’épuisette manuelle ou au robot aspirateur. Les vases organiques s’accumulent naturellement. Un excès étouffe les bactéries épuratrices.

Surveillez la température de l’eau avec un thermomètre flottant. Elle ne doit jamais dépasser 25°C pour préserver l’efficacité du système. Si elle monte trop, créez de l’ombre avec des voiles tendues au-dessus du bassin.

Testez le pH tous les quinze jours. Il doit osciller entre 7 et 8. Un pH trop acide ou trop alcalin perturbe les micro-organismes. Ajustez-le naturellement en ajoutant du calcaire broyé ou de la tourbe selon les besoins.

Retirez les feuilles mortes dès qu’elles tombent dans l’eau. Elles se décomposent et libèrent des nutriments qui favorisent les algues. Une bâche de protection en automne limite grandement ce problème.

L’hiver, les plantes entrent en dormance. Vous reprenez l’entretien actif au printemps, quand la végétation redémarre.

À vous de jouer

Votre piscine naturelle biologique deviendra le cœur vivant de votre jardin. Elle demande un investissement conséquent et de l’espace, mais elle vous offre une baignade saine toute la saison. Le chlore appartient au passé !

Amanda

FAQ

Quels sont les avantages et inconvénients de la piscine naturelle en termes d’entretien, de coût et d’impact environnemental ?

Ce type de bassin fonctionne sans produits chimiques et favorise la biodiversité locale. Vous entretenez les plantes comme un jardin aquatique, sans vidange annuelle. Le coût de construction oscille entre 20 000 et 60 000 €, bien plus élevé qu’une piscine classique. L’espace requis double à cause de la zone de lagunage. La température ne doit pas grimper au-delà de 25°C pour préserver l’écosystème. L’entretien annuel reste trois fois moins cher qu’avec le chlore.

Piscine naturelle ou bassin de baignade : avantages et inconvénients ?

Le bassin naturel exige un terrain spacieux et un budget initial conséquent. Vous gérez l’équilibre biologique comme un écosystème vivant. En contrepartie, vous profitez d’une eau douce qui respecte votre peau et accueillez la faune locale. Les piscines traditionnelles offrent un usage immédiat mais consomment des produits chimiques toute la saison. Elles nécessitent une vidange régulière qui gaspille des milliers de litres.

Quelle est la différence entre une piscine naturelle et une piscine traditionnelle ?

La piscine naturelle filtre l’eau grâce aux plantes et micro-organismes installés dans la zone de lagunage. Aucun produit chimique ne circule dans le bassin. La piscine classique maintient la qualité de l’eau avec du chlore et divers traitements. Visuellement, le bassin naturel ressemble à un étang paysager qui s’intègre harmonieusement au jardin. La piscine traditionnelle affiche des lignes géométriques et une eau d’un bleu artificiel.

Comment fonctionne une piscine naturelle ?

Le bassin se divise en trois zones communicantes : baignade, lagunage et régénération. Une pompe fait circuler l’eau entre ces espaces. Dans la zone de lagunage, les racines des plantes et le substrat filtrant retiennent les impuretés. Les bactéries bénéfiques décomposent la matière organique. Les plantes absorbent les nutriments produits par cette décomposition. L’eau clarifiée retourne vers la zone de baignade après oxygénation. Ce cycle écologique fonctionne en permanence sans intervention chimique.

À lire aussi :

- Anti calcaire pour piscine naturelle : les solutions écologiques efficaces

- Eau de mer pour piscine : est-ce vraiment possible et comment l’utiliser ?

- Eau trouble dans un bassin : causes, solutions et prévention

Je m’appelle Amanda. J’ai 27 ans et je suis passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à l’univers de la piscine !

Titulaire d’un brevet professionnel « Métiers de la piscine », j’ai décidé de lancer ce site d’information après quatre ans comme technicienne chez un pisciniste local.

Objectif : vous partager tous mes conseils et astuces pour avoir une piscine au top, sans prise de tête : comment les concevoir, les aménager, les équiper et les entretenir.